思想变迁与时代共振:历史组“明至清中叶的经济与文化”公开课

所属分类:新闻动态 阅读次数:991 发布者:管理员 发布时间:2025-09-25

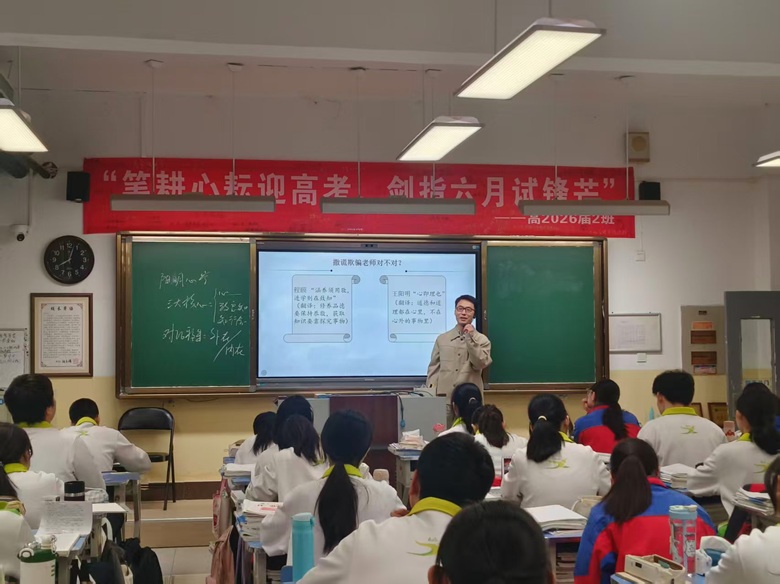

2025年9月24日上午第一节,李静老师在高三二班开展了一堂内容丰富、思辨深刻的历史课,课题为“明至清中叶的经济与文化”。课程围绕明清之际思想文化的转型与突破展开,重点探讨了明代中后期理学的批判与转型,以及明末清初的社会危机与思想启蒙。

一、明代中后期理学的批判与转型:心学的兴起与文化共振

课程伊始,老师引导学生回顾了明代中后期社会经济发展对思想领域的深刻影响。随着商品经济的活跃和市民阶层的壮大,传统程朱理学强调的“存天理,灭人欲”以及外在格物穷理的方式,开始受到挑战。在此背景下,王阳明创立的“心学”应运而生。

同学们通过资料阅读与小组讨论,梳理了阳明心学的核心主张——“心即理”、“致良知”与“知行合一”。大家认识到,心学将天理的根源从外部世界转向人的内心,强调主体意识和道德自觉的重要性,降低了成圣贤的门槛,具有思想解放的意义。

课堂重点对比了程朱理学与阳明心学的异同。同学们指出,两者同属儒学范畴,都追求成圣成贤的理想人格和社会秩序。但根本差异在于求理路径:程朱理学主张通过对外在事物的“格物”来认知天理,强调知识的积累和外在规范;而阳明心学则认为“心外无物,心外无理”,真理内在于心,更注重内心的体认与践行。

老师进一步引导同学们分析了心学产生的背景,除了社会经济变化,也与明代中后期政治生态复杂、知识分子寻求内在超越有关。心学的传播引发了广泛的文化共振,尤其在文学艺术领域(如李贽的“童心说”、汤显祖的“至情”论)和大众教育层面,促进了个性表达和思想活力的迸发。

二、明末清初的社会危机与思想启蒙:黄宗羲的批判与突破

课程第二部分聚焦于明清鼎革之际的社会巨变。明末的政治腐败、农民起义与清军入关带来的民族危机,促使一批思想家进行深刻反思,形成了带有启蒙色彩的思想浪潮。其中,黄宗羲的批判尤为系统而尖锐。

同学们深入探讨了黄宗羲在《明夷待访录》中的主要主张:猛烈抨击君主专制,指出君主实为“天下之大害”;提出“天下为主,君为客”的民主性原则;倡导以学校议政监督君主,以“天下之法”取代“一家之法”,并强调工商皆本。

大家认识到,黄宗羲的思想不仅是对明亡的沉痛反思,更是对传统儒学,特别是对绝对君权理论的重大突破。他将批判的矛头直指君主制度本身,其思想中蕴含的民本、限权、法治与重视经济民生等观念,已超越了传统儒家思想的框架,达到了早期启蒙思想的高度。

三、课程总结:思想脉络的承启与时代回响

本节课通过对明中叶至清初思想文化演变的梳理,清晰地呈现了一条从内部反思(心学)到外部批判(启蒙思想)的脉络。阳明心学在理学内部发起革命,高扬人的主体精神;而明清之际的启蒙思想家们则在深重社会危机的刺激下,将批判延伸至政治制度层面,提出了具有近代意义的命题。

听评课环节,王一凡老师认为这一时期的思想变迁,不仅是特定历史条件下的产物,也体现了中华文化在面对挑战时所具有的自我更新与批判活力。理解这段历史,有助于我们更深刻地把握中国传统文化的发展脉络及其现代意义。

本次课程气氛活跃,同学们积极参与讨论,展现了良好的历史素养和思辨能力。通过深入学习,大家不仅掌握了关键知识点,更提升了对中国思想史演变逻辑的理解,增强了文化自信与历史洞察力。